“中国光纤之父”的追光人生——中国工程院院士赵梓森:一生为通信技术创新不停歇

关注

▲2016年12月16日,“中国光纤之父”赵梓森院士回忆当年探索光纤通信的历程。新华社记者程敏摄

新华社北京7月22日电(记者周甲禄、徐海波)7月22日,《新华每日电讯》刊载题为《“中国光纤之父”的追光人生——中国工程院院士赵梓森:一生为通信技术创新不停歇》的报道。

武汉武昌南望山脚下的武汉邮科院家属区,一栋上世纪70年代的两层楼房。推开锈迹斑斑的铁门,小院里种满了丝瓜、辣椒等,几只小花猫生活在树藤下,陪伴着赵梓森享受平静的晚年生活。如果不是家中挂满墙的荣誉证书,很难相信眼前这位普通的老人就是“中国光纤之父”。

《科学美国人》杂志曾评价说:“光纤通信是二战以来最有意义的四大发明之一。如果没有光纤通信,就不会有今天的互联网和通信网络。”但是,对于拉出我国第一根光纤的赵梓森院士及第一根光纤的诞生,人们知之甚少。

在光纤通信上有几个重要的节点事件:1966年,上海出生的英/美籍华人高锟首次提出玻璃丝可用于通信。1970年,美国花费3000万美元制造出了3条30米长的光纤样品,这是世界上第一次制造出对光纤通信有实用价值的光纤。7年后,身居武汉的青年教师赵梓森也拉出了具有中国自主知识产权的第一根实用光纤。

正是赵梓森的这一贡献,使我国在通信技术方面与世界最先进水平齐头并进,在部分领域甚至处于领跑地位。

和蔼之中带点幽默,87岁的赵梓森院士像其他普通老人一样,是一位让人如沐春风的老者。简陋的房屋、简单的生活、简朴的衣着,赵梓森坐在一个竹藤椅上与记者拉起了家常,回顾自己42年的追光之路。

(小标题)在厕所旁拉出第一根光纤,开启我国通信新时代

1932年,赵梓森出生于上海一个制衣作坊家庭。1937年淞沪会战爆发,幼小的赵梓森目睹了上海被日军占领的过程,他家也受到战争影响,一家人辗转搬到英租界,母亲平时做点缝缝补补的针线活补贴家用。至今与记者谈起这些童年往事,他仍然记得很多生动的细节。

赵梓森小时候特爱捣鼓些小制作,制造过氢气球、矿石收音机和滑翔飞机模型和小提琴等。赵梓森告诉记者,看到别人有玩具飞机,他也“心痒痒”,于是自己使出浑身解数做了一个模型飞机。恰好上海组织学生模型飞机比赛,赵梓森把自己心爱的作品拿去参赛,没想到还得了名次,他更没想到当时的上海市长还亲自给他颁奖。

1954年,赵梓森大学毕业后被分配到武汉邮电学校当老师。这是原邮电工业部下属的一所中专学校,后来升格为武汉邮电科学研究院。赵梓森很清楚新中国刚刚来到,将来一定需要大规模建设,一定需要大量的科学知识。于是,赵梓森一有闲暇时间,就自学研究生课程,恶补日语英语俄语等外语。

即使在“文革”期间,赵梓森仍然坚持白天参加政治学习,晚上在家钻研光纤通信知识,偷偷自制电视机和高端收音机。

1969年,北京邮电科学研究院将国家科研项目“激光大气传输通信”以及项目执行人员转移到武汉邮电科学研究院。到了1971年,院领导认为项目进展太慢,要求“技术好的”赵梓森加入进来,并牵头负责。

赵梓森找科研人员了解得知,进展慢是因为没有仪表设备,“平行光管得一年后才能到货”。赵梓森就想到“土法上马”,将天线搬到屋顶,利用太阳校正了天线,接着把整个激光大气通信设备,搬到当时武汉市最高的建筑——六渡桥的水塔和水运工程学院的某高楼,实现了“大气传输激光通信”,传输有效距离从8米迅速提高到10公里,课题获得了成功。

“同事们都很高兴,但是我却高兴不起来。”赵梓森发现大气传输光通信无法实现全天候通信,碰上雨、雪、雾等天气,装置就失灵了,必须寻求“替代物”。

在听说玻璃丝(光纤)能够通信后,赵梓森急切去湖北省图书馆查找资料,仔细研究,初步认可了光纤通信技术的可行性和巨大潜力。后又通过留学科学家钱伟长等人打听到,美国和英国等发达国家已经在研制光纤通信技术并取得初步成功。赵梓森更加坚信了自己的判断,决定开展光纤通信研究。

1974年8月,在历经长时间深入研究后,赵梓森提出石英光纤通信技术方案。方案遭到许多权威专家的质疑,“小小玻璃丝可以通信?简直是天方夜谭”。质疑声中最主要的观点是,光信号经光纤传输后,由于吸收、散射等原因引起光功率减小,影响传输距离或中继站间隔距离,导致“通信传不远听不清”。

赵梓森却坚信自己的判断。他坚持研究发现,光纤玻璃的损耗并非“必然”,而是由过渡金属离子产生,如果将其含量控制在百万分之一以下,吸收损耗就在10dB/km以下,再改进拉丝工艺和热处理技术,损耗就会降到更低,对光传输的影响也微乎其微。

这一发现使赵梓森更有了信心。他白天参加政治学习,晚上在家偷偷钻研光纤。

在一无技术、二无设备、三无人员的情况下,赵梓森开始了中国的光纤攻关。

经过再三努力说服领导,赵梓森在单位办公楼一楼厕所旁改造出一间实验室。他找来几位年轻同事做帮手,采用最简易的实验设备(电炉、试管和酒精灯等)、最简单的工艺(烧烤)和最基础的原料(四氯化硅、氧气),经过一年多时间数千次的试验,熔炼出高纯度的石英玻璃。以此试验为基础,采用化学气相沉积法绘制出300多张图纸,利用旧车床和废旧机械零件制造出一台光纤拉丝机。

一次实验中,赵梓森不小心将四氯化硅液体喷进右眼。由于氯气释放浓度太大,眼睛剧痛,晕倒在地。同事们赶紧将其送进医院。“到了医院,医生都愣住了,没见过这种情况,不会治。”赵梓森说,“后来我跟医生说,用蒸馏水冲洗眼睛,然后打吊针消炎就行。”眼睛刚一消肿,还未痊愈,赵梓森又回到了实验室。

经过近三年的努力,我国第一根实用型、短波长和阶跃型石英光纤终于诞生了。在1977年举办的“邮电部工业学大庆展览会”上,赵梓森通过自行研制的光纤,成功传输黑白电视信号,引起国家的重视。光纤通信因此被破格列为国家重点攻关项目。我国的光纤通信技术从此迈入了“快车道”。

(小标题)追求真理不盲从 为我国光通信技术探索出正确路径

当时的中国,因为长期的政治运动和信息闭塞,几乎没人相信玻璃丝可以通信,而且,自主研发的试验条件不具备,既然美英等国已在研制光纤通信技术并取得初步的成功,我国是否可以引进外国产品来发展我国通信技术?

“科学没有捷径可走。通往真相的路,得自己寻找。”赵梓森意识到,虽然依靠进口光纤可以短时间内建构起我国的通信网络,但核心部件却永远被人“卡脖子”。于是,他抓住一切可能的时机,不遗余力地呼吁我国支持和发展光纤通信研究。

其实,在当时,我国多个部委和研究机构也都着手研究光通信技术。福建物质结构研究所开展激光通信研究的方案也得到相关部门的支持,并在1972年3月正式立项为国家重点科研项目“723”机,主要从事光纤波导数字通信和大气激光通信的研究。

1973年,赵梓森在发现“大气传输”存在重大缺陷后,又发现“723”机项目其实也行不通。这个项目采用的多组分玻璃光纤的提纯有极大难度,而且这种光纤的品界反射与散射导致光传输效果不佳。“项目虽然用到了半导体激光器,但只是用于提高泵浦的效率和代替水冷器等,而不是直接做光源。”赵梓森认为,“723”项目存在技术“路线错误”。

发现当时国家确定的两个科研方向“前途堪忧”后,赵梓森决定另寻他路。1974年8月,赵梓森向国务院科技办专门提出,以石英光纤为媒介、半导体激光器做光源、脉冲编码为调制方式的光纤通信技术路线,并被列为国家“五五”计划重点赶超科研项目。

接下来,赵梓森又主持制定了用MCVD法制造石英玻璃光纤预制棒的技术路线。“这就是后来的光纤技术路径。”中国工程院院士余少华说,后来的实践证明,正是这条正确的技术路线,才引领中国通信光纤从无到有并迅速发展,少走了很多弯路。

光纤、激光器、通信机,是光纤通信的三个基本要素。光纤制造出来了,还要解决另两个问题。而这两者在当时都是空白,无任何基础。如果单靠自力更生需要很长时间的摸索,如此会极大地延误光纤通信在我国的推广使用。

“在当时落后的生产设备和工艺条件下,想自力更生去攻关,都无从下手,连工具都没有”。赵梓森回忆那段经历,仍然感慨自己当时的勇气。他坚持认为,试验条件不是最重要的,关键在人,只要有心,任何限制都是可以突破的。

第一步攻关是研制实用型光纤。拉出第一根光纤之后,赵梓森和团队又经过近三年的试制探索,于1980年4月使拉制出的长波长光纤最低损耗值在1.55nm处达到0.29dB/km,最终达到实践应用的要求。

半导体激光器是赵梓森等人面临的又一“拦路虎”。“我知道,引进技术是为了更好地借鉴,决不能单纯依赖。所以我大胆起用年轻人领导激光器自主研发。”回忆起当时决定,赵梓森至今仍深感欣慰。经过两年多的努力,中方主导的长江激光终于生产出我国第一个享有自己知识产权的长波长半导体激光器,摆脱了对美国技术的依赖。

第三步是通信机问题。根据赵梓森的技术方案,光导信号必须是数字信号,需要数字式通信机(PCM机)。但符合PCM机要求的半导体集成块,一些欧美国家正在研制,还未成功。

面对这一“世界难题”,赵梓森没有退缩,也没有等待,他尝试通过“脉冲调相”来替代解决,并在试验中取得成功。随后不久,有外国团队半导体集成块研发取得突破,赵梓森迅速指导团队利用这些集成块,研制出了PCM二代机和三代机。

至此,光纤通信的三道“难关”都相继被攻克了。剩下就是真正商用检验了。

1981年9月,邮电部和国家科委确定在武汉建立一条光缆通信实用化系统,意在通过实际使用,完成商用试验以定型推广。由于其限于1982年完成,所以简称“八二工程”。按照设计方案,这是一个市内电话局间的中继工程,跨越长江、汉水,贯穿武汉三镇,连接武汉四个市话分局。

由于长距离传输,光纤无论是悬于空中,还是埋于地下,总难免发生意外出现断裂。“这些断点有的显而易见,查找容易,有的则十分隐蔽,查找困难。”赵梓森至今还记得当初无数次半夜被叫起来赶往几十公里外修光纤。

若干年后,曾经的同事、武汉邮电科学研究院总顾问毛谦谈起光纤通信实用化阶段的艰辛时,印象最深的还是一次次不分昼夜、不分寒暑随叫随到的检修。当时已是院领导的赵梓森每次都和20多个同事挤在一辆8人座的面包车里,到处奔波。

1982年12月31日,中国光纤通信的第一个实用化系统——“八二工程”按期全线开通,正式进入武汉市市话网,标志着中国进入光纤数字化通信时代。

(小标题)孜孜追求 一生为通信技术创新不停歇

1995年,赵梓森当选为中国工程院院士。2000年后,赵梓森从领导岗位上退了下来,但仍担任武汉邮电科学研究院首席顾问,担任华中科技大学等学校的博士生导师。已是87岁高龄的赵梓森每天坚持上网查看国内科技学术网站,时常奔赴各大城市甚至海外参加各类学术活动。

赵梓森对自己在我国光纤通信技术上的重大贡献总是看得很淡。每每有人敬称他为“中国光纤之父”时,赵梓森都会摆摆手说,“就是我不搞光纤,还有别人会搞光纤,光纤是世界发展的方向,谁都会跟着来,我只是先走了一步而已。”“至于当不当‘父’,只要我做的事情能对老百姓,对社会有用,我就很高兴了。”

赵梓森现在本可以不去上班了,但院里仍然给他安排了一间办公室、实验室,他告诉记者,他的时间安排很紧凑,也很规律。每天都要去实验室,上下班都是步行。“走路也锻炼了身体,上班走20分钟,下班走22分钟。”

同样距离的路程,为什么用的时间不一样呢?记者正在纳闷,赵梓森突然笑起来,说“一个是下坡,一个是上坡嘛。”

赵梓森的妻子范幼英也是武汉邮电科学研究院高级工程师。“所谓专家专家,就是什么都不会,一辈子只会干一行。”范老开玩笑地对记者说,赵梓森专注于自己的研究事业,即便是现在,还是坚持看各种研究报告,关注光通信的方方面面。

前年,赵梓森通过海外学术文章了解到,现在光纤的主要材料二氧化硅,在生产过程中产生氯气,对环境尚有一些不利影响。为此,他建议用有机硅代替,更加环保。赵梓森的建议得到了新成立的中国信息通信科技集团的采纳。

如今,中国已成为世界最大的光纤光缆生产基地,部分光通信领域已领先全球。赵梓森院士所在的武汉东湖高新区也已成为与美国硅谷齐名的“中国光谷”。

“技术永远是不断发展,我们不抓紧推进,就会落后于人。”赵梓森说,他已深切感受到科技的日新月异和国际竞争的白热化。“中国现在的光纤,已占世界光纤市场的半壁江山。接下来,我们要使用新材料,做更高水平的光纤,继续在世界领跑。”

生活中,赵梓森非常简单。他最大的爱好是拉小提琴。高中时期,赵梓森就开始拉小提琴,门德尔松、巴赫、莫扎特、柴可夫斯基等知名大家他都喜欢。这一爱好,赵梓森一直坚持着,几乎每天都有必拉的曲目,80多岁后,由于手指灵敏度下降,才开始放弃拉琴,改听音乐。

音乐也是赵梓森夫妇共同的爱好。“他拉琴的节拍不一定很准,但绝对投入,锲而不舍,独具韵味,并且每天都拉,从不间断,如同做人……”范幼英说,赵梓森在光纤技术研究最紧张的日子里,仍坚持天天拉琴。其中,有一个关键技术设计就是在拉琴时猛然想到的。“灵感,常常伴随着他的琴声起舞。即使再困难的时候,他仍然是个乐观的舞者”。

是的,反观赵梓森的一生,无论是风雨如晦还是阳光灿烂,无论是科研走进死胡同觉得山穷水尽,还是突然间灵感迸发柳暗花明,他都视作生活的馈赠,命运的安排。他都笑着面对,一如既往地坚持最初的梦想,一步一步地去实现。(完)西蒙泛达通信器材公司协同大家一起向可敬可爱的赵老致敬!!!

西蒙泛达服务热线:15628856010 15588892552

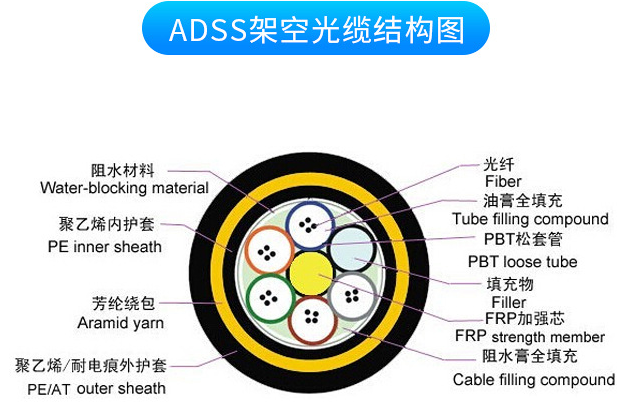

2芯MGTSV矿用光缆 2芯电梯扁平光缆多模和单模 4-12芯万兆室外铠装光缆 8字型S护套光缆 12芯GYXTW架空光缆 24芯OM3万兆光缆 24芯单模光缆 24芯多模光缆 36光2电混合光缆 48芯OPGW电力光缆 72芯GYFTY非金属防雷光缆 96芯ADSS电力光缆 144芯GYXTC8S自承式架空光缆 200um带护套传导光缆 ADSS 光缆杆用引下线夹 ADSS光缆杆用余缆架 ADSS光缆接头盒 ADSS光缆塔用引下线夹 ADSS光缆塔用余缆架 ADSS光缆悬垂绞丝 ADSS型光缆 AT耐电痕护套ADSS光缆 A护套光缆GYTA A护套纵包钢带铠装PE护套光缆 FD系列军用野战光缆 FTTH光纤系列产品 G652B1.1光纤 G652B1.1紧包光纤 G652D1.3光纤 G652D1.3紧包光纤 G655零色散光纤 G655零色散紧包光纤 G657耐弯曲光纤 G657耐弯曲紧包光纤 GJBFJV室内分支光缆 GJDXH 蝶形引入光纤带光缆 GJFBJV室内分支光缆 GJFBJV双护套光缆 GJFJV 室内单芯光缆 GJFJV室内束状光缆 GJFKJV室内单芯铠装光缆 GJFKJV室内多芯铠装光缆 GJIFBHA室外1芯管道皮线光缆 GJPFJH密集型分支光缆 GJPFJH室内单元配线光缆 GJPFJV室内万兆光缆 室内2芯皮线光缆 蝶形引入光缆 室内单芯皮线光缆 室内皮线光缆 GJYXCHPC8H 室外8芯管道皮线光缆 自承式1芯皮线光缆 自承式蝶形引入光缆 自承式2芯皮线光缆 管道皮线光缆 GYDTA型光缆 GYDXTZW型光缆 GYFDTA53型光缆 GYFDTZA型光缆 GYFTY非金属层绞光缆 GYFTZA型光缆 GYFTZY阻燃非金属光缆 GYFXTF型光缆 多模万兆室外铠装光缆 层绞式光缆 GYTA33防鸟啄光缆 层绞式直埋光缆 层绞式自承光缆 阻燃管道光缆 中心束管式光缆 GYXTY钢丝铠装光缆 OPGW电力光缆 复合架空地线光缆 opgw光缆用耐张线夹 悬垂线夹 OPPC光缆架空复合相线 光纤熔接机 扁平振动传感光缆 超导热感温光缆 超柔震动传感光缆 充油管感测光缆 大芯径带护套能量光纤 带电源线电力扁平光缆 单芯圆型室内光缆 电梯柔性光缆 电信基站拉远光缆 钢管感测光缆 光电混合缆 光缆普查仪 终端盒 光时域反射仪 铠装振动传感光缆 无缝管铠装温度感测光缆 温度感测光缆 耐高温感测光缆 煤矿感测光缆 双芯感温光缆 野战光缆